Freud, Lacan, Carlo Ginzburg, Janet Malcolm y Ricardo Piglia, entre otros, han estudiado los vínculos entre psicoanálisis y literatura. Porque si lo relevante aparece en lugares insospechados, en detalles que parecen nimios pero que cobran importancia bajo una mirada especialmente atenta, podría concebirse al analista como una suerte de lector privilegiado. Mejor, como un detective que va tras las huellas que al propio paciente se le escapan. Quizá por ello, los relatos clínicos de Freud se leen como si fueran tramas policiales.

A Francesca Lombardo

POR ANDREA KOTTOW

Si imagináramos la relación entre literatura y psicoanálisis desde la teoría de conjuntos: ¿sería el psicoanálisis un subconjunto de la literatura? O, a la inversa: ¿habría que imaginar el psicoanálisis como el gran conjunto que, entre otros, alberga en sí el subconjunto de la literatura? ¿O sería más pertinente pensar la literatura y el psicoanálisis como dos conjuntos que presentan una intersección, una que, valga la aclaración, sin lugar a dudas se mostraría de forma preeminente?

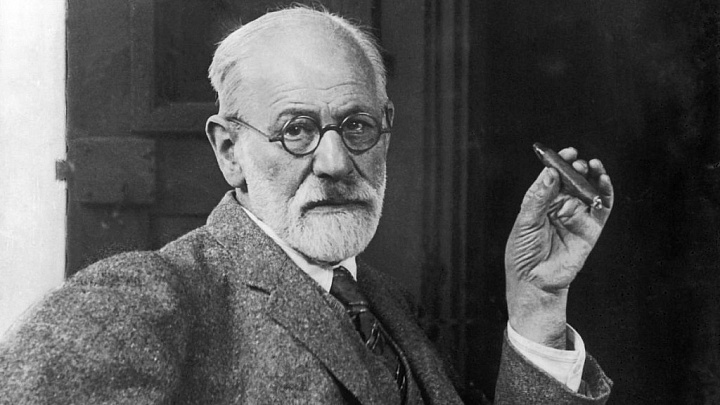

Es evidente que existen vínculos de peso entre psicoanálisis y literatura, tanto en el sentido genealógico como también arqueológico (para retomar los términos foucaultianos). Freud, y así ha sido señalado en numerosas ocasiones, era un gran lector de la tradición literaria y muchas de sus conceptualizaciones más importantes –partiendo por el mismísimo Complejo de Edipo– se articulan desde un ejercicio de exégesis literaria. Serían inimaginables los alcances de la teoría psicoanalítica del padre fundador sin sus disquisiciones en torno al duelo a partir de su diagnóstico del melancólico Hamlet, o el advenimiento de lo ominoso al enamorarse Nathaniel de la autómata Olimpia en ese maravilloso cuento de E.T.A. Hoffmann titulado “El hombre de arena”.

No tan solo son fundamentales las lecturas que realiza Freud de obras literarias para el desarrollo de sus teorías en el ámbito psicoanalítico; la escritura del propio Freud tiene, por decirlo de algún modo, conciencia literaria. Es decir, es una escritura poética, que utiliza el lenguaje de particulares formas, sacándole rendimiento a figuras retóricas, haciendo girar las palabras para que, vistas desde otros ángulos, expresen aristas antes ocultas. En un ensayo recientemente editado en Chile, con el bello título Cuando Freud vio la mar, el autor Arthur Goldschmidt postula que el descubrimiento del inconsciente sería un efecto de la mirada que Freud habría posado sobre la lengua. Freud, en eso, se parecería a los grandes poetas, como Goethe o Hölderlin –autores admirados por el médico vienés–, conquistando a la lengua como si de un territorio nuevo se tratara. Un territorio que evidentemente ya estaba ahí antes de la llegada del explorador, pero que ahora, recorrido con perspectivas diferentes, evidencia posibilidades de su geografía antes insospechadas.

No tan solo son fundamentales las lecturas que realiza Freud de obras literarias para el desarrollo de sus teorías en el ámbito psicoanalítico; la escritura del propio Freud tiene, por decirlo de algún modo, conciencia literaria. Es decir, es una escritura poética, que utiliza el lenguaje de particulares formas, sacándole rendimiento a figuras retóricas, haciendo girar las palabras para que, vistas desde otros ángulos, expresen aristas antes ocultas. En un ensayo recientemente editado en Chile, con el bello título Cuando Freud vio la mar, el autor Arthur Goldschmidt postula que el descubrimiento del inconsciente sería un efecto de la mirada que Freud habría posado sobre la lengua. Freud, en eso, se parecería a los grandes poetas, como Goethe o Hölderlin –autores admirados por el médico vienés–, conquistando a la lengua como si de un territorio nuevo se tratara. Un territorio que evidentemente ya estaba ahí antes de la llegada del explorador, pero que ahora, recorrido con perspectivas diferentes, evidencia posibilidades de su geografía antes insospechadas.

Más allá de estos lazos que unen la tradición psicoanalítica –continuada, por lo demás, por el otro personaje central de esta historia: Jacques Lacan–, existe una serie de corrientes menos visibles que enredan los ámbitos literarios y psicoanalíticos. Una de ellas, especialmente atractiva, es la que señalaron, entre otros, el historiador Carlo Ginzburg, así como el novelista y crítico Ricardo Piglia. Ginzburg vincula el advenimiento del psicoanálisis a finales del siglo XIX con la emergencia de la lectura de huellas. Se trataría de captar lo latente, lo que ya no está disponible en su inmediatez a los sentidos, y en cuya búsqueda hay que emprender el camino del desciframiento. Leer a partir de retazos, de vacíos, de estampas que quedaron allí, y que contienen en sí una verdad ocultada. Ginzburg señala el parentesco entre Freud y Conan Doyle, como también con el historiador del arte Giovanni Morelli, basado en que los tres operarían poniendo en juego un “paradigma indiciario o adivinatorio”. Un paradigma que desplaza la mirada al síntoma, a la huella y al detalle.

Esta imagen –la del psicoanalista como detective– es trabajada por Piglia en su magnífico ensayo titulado “Los sujetos trágicos (literatura y psicoanálisis)”. El detective, tal como surge en la tradición literaria policial del siglo XIX, es, en primerísimo lugar, un lector de huellas. Alguien que sabe pasar por alto lo que es aparente, desechándolo por insignificante. El detective, a partir de una racionalidad implacable –“elemental, Watson”– puede reconocer entre el gran fango de lo real, colmado de pistas falsas, de caminos sin salida, de engañosas fachadas, aquello que es estructural y por lo tanto significativo.

El analista no sigue una vía muy diferente: toda la idea del acto fallido freudiano reside precisamente allí. Lo realmente relevante aparece en lugares insospechados, en detalles que parecen nimios pero que cobran importancia bajo la atenta mirada del analista. Lo que no se quiso decir o hacer aglomera en sí una verdad que al mismo analizado se le escapa, pero que el analista es capaz, a partir de un ejercicio de interpretación –es decir de lectura de huellas– de recuperar. Por eso es que los relatos clínicos de Freud se dejan leer con tanta facilidad: se trata de pequeñas tramas policiales en las que Freud, el detective, descubre, solo al final y producto de su minucioso trabajo decodificador, al asesino.

Pero Piglia también piensa en otro sentido la relación entre las tramas detectivescas y psicoanalíticas; un sentido mucho menos halagador para quienes nos sometemos a análisis, por cierto. Y uno que retoma otra idea central con la que ha sido pensado el modelo detectivesco del siglo XIX. Walter Benjamin, en el Libro de los pasajes, postula al detective como una figura que surge para domesticar el miedo frente a la gran urbe. Cuando la realidad comienza a mostrarse sobre todo como una amenaza, como una avalancha inconmensurable para un sujeto que podría diluirse en ella, hundirse en el anonimato y ser arrasado por todos los estímulos que se agolpan en la ciudad, el detective emerge como quien permanece en control. Alguien que no se deja seducir por letreros luminosos tramposos, por callejuelas que encierran peligros insospechados en sus recovecos oscuros o por voces seductoras de prostitutas sifilíticas. Un lector privilegiado, otra vez, de un escenario incierto. Y frente a este mismo anonimato, que hace sentir insignificante al sujeto, este acude al diván, donde al menos por momentos logra recomponerse como protagonista. El análisis, en la mirada despiadada de Piglia, es el espacio –quizás el único– donde el sujeto se vuelve narrador y personaje de una historia que importa. Como si la propia vida fuera única y sustancial.

En este sentido, también el psicoanálisis, como el policial, nace en el seno de una cultura urbana donde las vidas burguesas se vuelven tan similares unas a otras que pierden sus contornos identitarios, restituyéndose su particularidad tan solo en el relato que de ellas se hace al analista. Los pequeños dramas cotidianos se elevan a tramas narrativas: ¡Madame Bovary, soy yo! No olvidemos, además, que la historia del psicoanálisis está íntimamente entrecruzada con la figura de la mujer histérica: una histriónica que hace de su vida y cuerpo la superficie de inscripción de una escritura existencial. Y una escritura que permanece opaca para ella misma, requiriendo del lector masculino para su decodificación.

Pero, alejémonos un poco de Freud y, junto a él, del modelo del analista héroe, que salva de sus traumas oscuros a quien se entrega a su capacidad de exégeta. La periodista Janet Malcolm, en su libro Psicoanálisis: la profesión imposible, recoge varias conversaciones que sostuvo con Aaron Green, el pseudónimo con que Malcolm bautiza a su entrevistado, psicoanalista perteneciente a la Sociedad Psicoanalítica de Nueva York. Hablan sobre la historia del psicoanálisis, sobre sus ramificaciones posfreudianas, sobre la figura de Lacan y sobre las pequeñas y grandes intrigas del psicoanálisis norteamericano. De sus héroes, de sus antagonistas, de expulsiones, ascendencias y descendencias. Asimismo, una y otra vez, de los pacientes. Y se van sucediendo las historias de quienes se someten –muchas veces por años y varias veces a la semana– a este extraño ritual: hablar a un desconocido, sin mirarlo a los ojos, en posición horizontal, de lo más íntimo y secreto a cambio de sumas de dinero considerables.

Una de las partes más desconcertantes de la investigación realizada por Janet Malcolm se produce cuando se pregunta por el final de análisis. ¿Cómo y cuándo se acaba un análisis? Implícita está la pregunta por la cura. ¿Cómo se sabe, desde la posición del analista, que se ha hecho todo lo que se pudo con un paciente? ¿Que el espacio de esa intimidad generada entre dos ahora puede quedar atrás, porque algo en el analizado cambió para mejor? ¿En qué dirección o qué tipo de movimiento habría que hacer para pensar esa mejora?

Las respuestas de Aaron Green son desalentadoras: en la plenitud de su vida profesional –tiene 46 años– casi no ha culminado ningún análisis. La mayoría de ellos –y no tan solo los suyos– finalizan por razones pragmáticas: traslados de ciudades, dineros que se acaban, tiempos que no calzan. Otros tantos, por abandono. Los pacientes se cansan, se aburren, se les hace insoportable, dejan el tedioso y costoso psicoanálisis por terapias que prometen soluciones más rápidas y eficientes. También el analista puede interrumpir un análisis, cuando considera inanalizable al paciente o no se cree el profesional adecuado para ayudar al analizado. Y cuando el análisis se termina, en un extraño y nunca del todo coincidente consenso entre ambos, tampoco se cristaliza como final feliz. Analista y analizado se añoran, se acusan de abandono, y solo en forma desfasada reconocen que el análisis quizás en algún punto fue bueno.

El título de Malcolm da en el clavo: hay algo imposible en el psicoanálisis que, podríamos pensar, también es común a la literatura. Desde hace bastante tiempo que como lectores no nos vemos satisfechos con los finales felices. Probablemente porque sentimos que no hay final feliz posible en la literatura, y sepamos, también, que tampoco en el psicoanálisis. Es más, quizás ni siquiera haya final. Porque la literatura, el psicoanálisis y la vida son un gran enjambre, en la que se cruzan un sinfín de variables que –seamos sinceros– no pueden ser reducidos a conjuntos y agotados en sus teorías. Lo que comparten literatura y psicoanálisis, y en lo que reside su irresistible magnetismo, es en que ingresan a las minucias psicológicas, para mirar allí donde no suele mirarse.

Relatos clínicos, Sigmund Freud, Debolsillo, 2008, 208 páginas, $6.000.

Cuando Freud vio la mar, Georges Arthur Goldschmidt, Metales Pesados, 2017, 228 páginas, $11.900.

Psicoanálisis: la profesión imposible, Janet Malcolm, Gedisa, 2004, 240 páginas, $12.000.