Presentada como un ejemplo a seguir, la transición a la democracia en Chile fue un proceso casi único en el mundo, quizás solo comparable con el fin del apartheid en Sudáfrica, que pactó gobernabilidad a cambio de la concesión de amplios poderes y privilegios a las autoridades salientes, incluida la impunidad en casos de derechos humanos. Como respuesta, los grupos subversivos surgidos en dictadura se tomaron la justicia por mano propia y declararon la guerra a ese modelo que consideraron de continuidad, antes que de ruptura. Por los demás, pese a los privilegios, los militares, con Pinochet aún a la cabeza y fuerte presencia en el Congreso y la justicia, se empeñaron en conspirar en contra de la naciente democracia, además de hacer negocios ilíticitos. En ese contexto, la de los 90 fue una década violenta y convulsa, de sospechas y lealtades frágiles, de dobles y triples agentes operando en las sombras de ese asomo de democracia.

Por Juan Cristóbal Peña

Más tarde, mientras cumplía condena en la cárcel de Alta Seguridad de Santiago por un asalto frustrado, uno de los que disparó contó cómo fueron las cosas. Fáciles, esencialmente, si es que es fácil matar a un ser humano. Esa mañana de marzo de 1990, junto a otro muchacho, subió hasta la oficina en Providencia que ocupaba el general Gustavo Leigh, ex integrante de la junta de gobierno durante la dictadura militar, y saludó cuando lo tuvo enfrente:

—Hijo de puta.

Entonces disparó al cuerpo del general.

Por milagro —y por impericia de sus verdugos, que al menos lograron escapar sin que jamás fueran identificados por este hecho—, Leigh salvó con vida de los cinco tiros que recibió en el cuerpo, uno de ellos en el ojo derecho. También se libró de la muerte el general Enrique Ruiz, ex jefe de Inteligencia de la aviación que trabajaba con él en una oficina de corretaje de propiedades y recibió tres tiros. Unas horas después, cuando el fracaso de la operación había quedado en evidencia, un hombre que se identificó como vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A) llamó a un medio de comunicación para reivindicar el hecho: “Hemos tratado de hacer justicia matando al general Leigh, uno de los más crueles ideólogos de los miles de asesinatos cometidos durante la dictadura”.

Por milagro —y por impericia de sus verdugos, que al menos lograron escapar sin que jamás fueran identificados por este hecho—, Leigh salvó con vida de los cinco tiros que recibió en el cuerpo, uno de ellos en el ojo derecho. También se libró de la muerte el general Enrique Ruiz, ex jefe de Inteligencia de la aviación que trabajaba con él en una oficina de corretaje de propiedades y recibió tres tiros. Unas horas después, cuando el fracaso de la operación había quedado en evidencia, un hombre que se identificó como vocero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez-Autónomo (FPMR-A) llamó a un medio de comunicación para reivindicar el hecho: “Hemos tratado de hacer justicia matando al general Leigh, uno de los más crueles ideólogos de los miles de asesinatos cometidos durante la dictadura”.

En efecto, Leigh, comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) para septiembre de 1973, responsable del bombardeo a La Moneda y del llamado a “extirpar el cáncer marxista” pronunciado en las horas posteriores al golpe de Estado, era un objetivo simbólico, no obstante su distancia con Augusto Pinochet y el régimen desde fines de los 70. En ningún caso fue el primer atentado en contra de criminales o figuras de la dictadura, pero sí el primero en transición a la democracia, ocurrido el 21 de marzo de 1990, 10 días después de que Patricio Aylwin asumiera la presidencia de la República. En ese sentido fue una advertencia a lo que se venía, una primera señal de lo que el sucesor de Leigh en la FACh, general Fernando Matthei, definió como una amenaza al “clima francamente positivo que tiene la transición a la democracia”.

Si alguna vez existió ese clima, duró un suspiro. El atentado a Leigh inauguró una seguidilla de hechos de violencia política que marcaron la transición a la democracia en los 90, un proceso casi inédito en el mundo, quizás solo comparable con el fin del apartheid en Sudáfrica, que ha sido presentado como ejemplar por las autoridades civiles que administraron el poder en ese entonces en Chile. A fin de cuentas, había que garantizar la gobernabilidad frente a dos sectores de intereses opuestos que perseguían un mismo objetivo inmediato: tanto las Fuerzas Armadas —y en especial el Ejército, con Pinochet a la cabeza— como los grupos subversivos que permanecían activos tras el fin de la dictadura estaban empeñados en desestabilizar la naciente democracia chilena, no obstante que los primeros, a fuerza de la ley y de amenazas, tenían garantizadas tanto la impunidad a la gran mayoría de los crímenes ocurridos en dictadura como la mantención de altas cuotas de poder en los diferentes estamentos del Estado. Los grupos subversivos, en tanto, se oponían por las armas a esa democracia tutelada, de pactos secretos y justicia en la medida de lo posible, como esbozó el presidente Patricio Aylwin al dar cuenta del Informe Rettig, en marzo de 1991.

“Nadie tiene derecho a atentar contra la vida ajena, a pretexto de justicia”, pronunció Aylwin por cadena de radio y televisión, un mes antes del asesinato de Jaime Guzmán. “La justicia”, repitió, “no es una venganza”, y “en este tema de las violaciones a los derechos, el esclarecimiento de la verdad ya es parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas”. Una verdad que, en buena parte, estaba confiada a la buena voluntad de las Fuerzas Armadas, a las que llamó “a que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo”.

“Nadie tiene derecho a atentar contra la vida ajena, a pretexto de justicia”, pronunció Aylwin por cadena de radio y televisión, un mes antes del asesinato de Jaime Guzmán. “La justicia”, repitió, “no es una venganza”, y “en este tema de las violaciones a los derechos, el esclarecimiento de la verdad ya es parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas”. Una verdad que, en buena parte, estaba confiada a la buena voluntad de las Fuerzas Armadas, a las que llamó “a que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo”.

En definitiva, en ese discurso histórico en que dio cuenta de 2.279 casos de personas ejecutadas y desaparecidas en dictadura, Patricio Aylwin clamó por “la mayor justicia que sea posible”, frase que unos días después, en otra intervención pública, derivó en “justicia en la medida de lo posible”. Y lo posible había sido definido un año antes, en agosto de 1989, en una entrevista con revista Qué Pasa, en que Pinochet dejó en claro su posición ante lo que se venía: “Yo no amenazo, no acostumbro amenazar. Solo advierto una vez. El día que me toquen a alguno de mis hombres, se acabó el Estado de derecho”.

En ese estado de cosas, las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro (FRPL) y el FPMR-A comenzaron a cobrarse justicia por mano propia, a la vez que combatían todo lo que fuera considerado una prolongación en democracia de los principios económicos y sociales de la dictadura. Había distinciones ideológicas y culturales entre ambos movimientos, incluso cierta rivalidad y desdén de unos a otros. Mientras el primero tenía una matriz anarquista y escasa formación militar, lo que lo llevó a concentrar sus acciones en asaltos y la ejecución de uniformados de menor jerarquía, el segundo, identificado con el guevarismo, tenía un historial de formación militar y política en Cuba y aún a comienzos de los 90, con la caída del Muro de Berlín y la derrota de los socialismo reales a la vista, sostenía el discurso del antiimperialismo yanqui. De ahí que, además de las ejecución de personeros de la dictadura, el FPMR-A se enfocara en atentar en contra de objetivos simbólicos, tales como locales de McDonald y marines y funcionarios estadounidenses. De esa política proviene uno de los hechos de violencia más rebuscados y absurdos de la transición, ocurrido en noviembre de 1990 en el Estadio Nacional, cuando dos combatientes del FPMR-A instalaron una carga explosiva al interior de un bate de béisbol, poco antes de un partido.

Al día siguiente, en portada, los diarios nacionales dieron cuenta de la muerte por explosivo de un empresario canadiense, que había sido invitado a jugar en un equipo donde participaban funcionarios de la embajada estadounidense en Chile.

La que había sido la principal y más popular guerrilla chilena en dictadura, la misma que en 1986 llegó a atentar sin suerte en contra de Pinochet, había declarado la guerra a la nueva democracia —Guerra Patriótica Nacional, la llamó—, y ahora, en lugar de proponerse echar abajo una dictadura, quería tomarse el poder con pequeñas y grandes acciones armadas. El problema era que el FPMR-A ya no tenía recursos para eso ni menos apoyo popular. Solo voluntad, lo que unido al empeño de las Fuerzas Rebeldes y Populares Lautaro —y en menor medida a lo que quedaba de una de las facciones del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR)— no era poco.

De acuerdo con un informe del Consejo Coordinador de Seguridad Pública, más conocido como La Oficina, creado tras el atentado a Jaime Guzmán, en 1990 se registraron 605 “acciones terroristas”, casi dos al día. De ese total, hubo 419 atentados explosivos o sabotajes, 82 asaltos, 43 hostigamientos a policías, 33 acciones de propaganda armada, 23 amenazas, cinco atentados selectivos y uno sin categorizar. Las acciones, en tanto, dejaron 14 muertos (seis militares y policías, cinco civiles y tres guerrilleros) y 64 heridos (36 civiles, 24 policías y uniformados y cuatro subversivos).

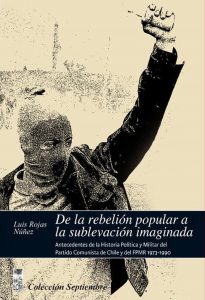

Si se compara con la violencia subversiva en los 80, el recuento puede ser optimista. En su libro De la rebelión popular a la sublevación imaginada (LOM, 2011), Luis Rojas Núñez escribe que en 1985 hubo mil quinientas acciones subversivas. El dato puede incluso ser conservador, considerando que en diciembre de ese mismo año una editorial de El Mercurio consignó que solo en un fin de semana hubo “un atentado terrorista cada dos horas”. Como sea, atendiendo a que el gobierno de Aylwin había llegado al poder con la promesa de justicia y reconciliación, la crónica política y policial del día a día se encargaba de poner en cuestión ese propósito, y no solo por la acción de los grupos revolucionarios.

Si se compara con la violencia subversiva en los 80, el recuento puede ser optimista. En su libro De la rebelión popular a la sublevación imaginada (LOM, 2011), Luis Rojas Núñez escribe que en 1985 hubo mil quinientas acciones subversivas. El dato puede incluso ser conservador, considerando que en diciembre de ese mismo año una editorial de El Mercurio consignó que solo en un fin de semana hubo “un atentado terrorista cada dos horas”. Como sea, atendiendo a que el gobierno de Aylwin había llegado al poder con la promesa de justicia y reconciliación, la crónica política y policial del día a día se encargaba de poner en cuestión ese propósito, y no solo por la acción de los grupos revolucionarios.

Al tiempo que el Ejército se ocupaba de los violadores de derechos humanos más comprometidos con la justicia, sacándolos del país, creando coartadas o, en último caso, ejecutándolos —como ocurrió con el químico Eugenio Berríos en Uruguay, en 1992—, montaba operaciones para espiar y chantajear a políticos y empresarios, como quedó al descubierto con el Piñeragate, en agosto de 1992. El aparato represivo había quedado intacto, con los funcionarios de la Central Nacional de Informaciones (CNI) alojados ahora en la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), de modo que al menos estuvieran bajo control, a buen resguardo, justificaron las autoridades civiles. Y esos antiguos funcionarios pagados por el Estado estaban ahora dedicados a conspirar a tiempo completo. Había un ánimo decididamente deliberativo en el Ejército de esos años, con el propósito de resguardar sus intereses y de influir en la política nacional. Pero también, porque los brazos del Ejército eran múltiples y largos, había un ánimo por hacer negocios ilícitos que conllevaron hechos de sangre.

Quizás el más connotado fue el caso del tráfico de armas a Croacia, que quedó al descubierto en noviembre de 1991, cuando las autoridades húngaras constataron que un avión procedente de Chile no contenía ayuda humanitaria, como estaba declarada la carga, sino armas y pertrechos militares destinados a un país sujeto a embargo internacional por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La operación de la Fábrica y Maestranza del Ejército, y a fin de cuentas del alto mando del Ejército, estuvo a cargo del coronel Gerardo Huber, ex agente de la DINA, que al ser cercado por la justicia civil se vio perdido y forzado a confesar. Antes de que eso ocurriera, Huber apareció muerto de un balazo en la cabeza, disparado por un francotirador en el Cajón del Maipo.

Quizás el más connotado fue el caso del tráfico de armas a Croacia, que quedó al descubierto en noviembre de 1991, cuando las autoridades húngaras constataron que un avión procedente de Chile no contenía ayuda humanitaria, como estaba declarada la carga, sino armas y pertrechos militares destinados a un país sujeto a embargo internacional por parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. La operación de la Fábrica y Maestranza del Ejército, y a fin de cuentas del alto mando del Ejército, estuvo a cargo del coronel Gerardo Huber, ex agente de la DINA, que al ser cercado por la justicia civil se vio perdido y forzado a confesar. Antes de que eso ocurriera, Huber apareció muerto de un balazo en la cabeza, disparado por un francotirador en el Cajón del Maipo.

Como se va viendo, la de los 90, en especial la primera mitad, fue una década violenta y convulsa, una década de sospechas y traiciones, poblada de personajes de lealtades dudosas que conspiraban en el subsuelo de ese asomo de democracia.

Siete meses después del atentado a Leigh, un nuevo crimen político ganó portadas de los diarios nacionales. Esta vez fue el turno del sargento experto en explosivos Víctor Valenzuela Montesinos. Ya había sido asesinado a balazos el coronel de Carabineros Luis Fontaine, responsable del degollamiento de tres profesionales comunistas en 1985, y se venían nuevos nombres de esa larga lista de condenados a muerte elaborada por el FPMR-A, en el marco de un plan de ejecuciones que denominó “No a la Impunidad”. Sin embargo, el crimen del sargento Valenzuela, ocurrido en octubre de 1990, escapa a la norma. A Valenzuela no se le conocía vínculo con ningún crimen de la dictadura. Cuanto más, había sido escolta de avanzada de la comitiva de Pinochet y, se dijo, parte de la CNI, lo que bastó para justificar su ejecución.

El caso sirve no solo para retratar algunas inconsistencias de la violencia política en los 90 —acciones al voleo o simbólicas, si es que no acciones que derivaron en sacrificios inútiles o testimoniales de guerrilleros—, sino también para dar cuenta de las operaciones encubiertas del Ejército en esos años.

El caso sirve no solo para retratar algunas inconsistencias de la violencia política en los 90 —acciones al voleo o simbólicas, si es que no acciones que derivaron en sacrificios inútiles o testimoniales de guerrilleros—, sino también para dar cuenta de las operaciones encubiertas del Ejército en esos años.

En el expediente judicial del caso por el asesinato del sargento Valenzuela, que quedó archivado en la justicia militar de Santiago, se reporta el seguimiento a dos rodriguistas realizado por parte de los “Equipos Operativos (vigilancia y seguimiento)” de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE), dependiente del DINE. El documento reservado del BIE da cuenta del historial político de Francisco Díaz Trujillo y Wilson Rojas Mercado, ambos de cierta jerarquía y renombre al interior del FPMR-A y a quienes se atribuyó erróneamente autoría en el crimen del sargento Valenzuela. En consecuencia, siempre de acuerdo con ese documento reservado, “ambos sujetos fueron entregados por este BIE a Carabineros, en diciembre de 1990”, y una vez que estaban detenidos, antes de pasar a la justicia, fueron interrogados por esos funcionarios militares en los mismos calabozos del cuartel policial.

Es probable que las torturas a ambos rodriguistas formen parte de las 110 denuncias por apremios ilegítimos acreditadas en Chile entre 1990 y 1995 por el relator especial de Naciones Unidas Nigel S. Rodley. Como se constata en ese informe, que recogió únicamente denuncias formales, las torturas y golpizas siguieron siendo una práctica habitual de Carabineros y, en menor medida, de la Policía de Investigaciones, que a diferencia de la primera estaba bajo control de la autoridad civil.

Como sea, las operaciones ilegales de funcionarios del Ejército fueron una práctica habitual en los 90, operaciones que ocurrían en casi completa impunidad. Qué podía importarles. La mayoría de los jueces de las altas cortes de justicia habían sido nombrados por la dictadura y eran afines a ella. Los uniformados tenían el control del Congreso, por medio de senadores designados y una derecha leal. Y en caso de ser sorprendidos en alguna falta grave, en caso de que se saliera de madre, la autoridad civil no podía pedir la renuncia de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. En ese contexto ocurrió el Piñeragate, que abrió una caja de pandora sobre el verdadero alcance del espionaje realizado por el Ejército.

Primero quedó al descubierto que el registro de las conversaciones telefónicas en que Sebastián Piñera conspiraba contra una rival política, también representante de una esperanza de derecha liberal y renovada, había sido obtenido por un funcionario del Ejército. Y luego de eso, el programa Informe Especial, de TVN, entrevistó de manera anónima a un suboficial del Batallón de Inteligencia del Ejército que reconoció que el Ejército realizaba de manera sistemática escuchas telefónicas ilegales a figuras públicas, de políticos a jueces, de empresarios a policías de alto rango. El mismo suboficial estaba a cargo de grabar esos registros, y como ya se sabe que los intereses del Ejército eran amplios, el entrevistado, en referencia al secuestro de Cristián Edwards, dijo que “había varios equipos trabajando en esta situación, (ya que) estaba la orden de encontrar a esta persona”.

Primero quedó al descubierto que el registro de las conversaciones telefónicas en que Sebastián Piñera conspiraba contra una rival política, también representante de una esperanza de derecha liberal y renovada, había sido obtenido por un funcionario del Ejército. Y luego de eso, el programa Informe Especial, de TVN, entrevistó de manera anónima a un suboficial del Batallón de Inteligencia del Ejército que reconoció que el Ejército realizaba de manera sistemática escuchas telefónicas ilegales a figuras públicas, de políticos a jueces, de empresarios a policías de alto rango. El mismo suboficial estaba a cargo de grabar esos registros, y como ya se sabe que los intereses del Ejército eran amplios, el entrevistado, en referencia al secuestro de Cristián Edwards, dijo que “había varios equipos trabajando en esta situación, (ya que) estaba la orden de encontrar a esta persona”.

En el expediente judicial de este caso, el general Hernán Ramírez Rurange, ex director del DINE, reconoció haberse reunido varias veces con el padre del secuestrado para colaborar en la investigación, colaboración prestada a manera de favor personal, a espaldas del gobierno. Agustín Edwards, el padre, declaró antes que no confiaba ni en las autoridades políticas ni en los policías a cargo de esa investigación, que eran leales al gobierno. Nadie confiaba en nadie en esos tiempos, tiempos de máscaras y lealtades inciertas. El mismo subcomisario Jorge Barraza acusó seguimientos de funcionarios del Ejército en los días en que policías a su cargo seguían a los subversivos que tenían secuestrado a Cristián Edwards. Seguimientos de seguimientos, de los que todos se percataban —incluidos los secuestradores—, simulando no darse por enterados.

Además de violenta y convulsa, la de los 90 fue entonces una década de representaciones de normalidad, de reacomodos y lealtades frágiles, de dobles y triples agentes que operaban en las sombras vendiéndose al mejor postor.

De hecho, el hilo para dar con los secuestradores de Cristian Edwards fue proporcionado por el agente Lenin Guardia, militante socialista experto en inteligencia militar, quien recibió el dato de su esposa, la psiquiatra Consuelo Macchiavello: entre sus pacientes tenía a la hermana de uno de los que mantenía secuestrado al hijo del dueño de El Mercurio. Guardia practicaba una actividad muy rentable en los 90: vendía información de inteligencia al gobierno de Aylwin, al tiempo que oficiaba de informante pagado del DINE y cultivaba vínculos con dirigentes del FPMR-A.

De hecho, el hilo para dar con los secuestradores de Cristian Edwards fue proporcionado por el agente Lenin Guardia, militante socialista experto en inteligencia militar, quien recibió el dato de su esposa, la psiquiatra Consuelo Macchiavello: entre sus pacientes tenía a la hermana de uno de los que mantenía secuestrado al hijo del dueño de El Mercurio. Guardia practicaba una actividad muy rentable en los 90: vendía información de inteligencia al gobierno de Aylwin, al tiempo que oficiaba de informante pagado del DINE y cultivaba vínculos con dirigentes del FPMR-A.

Como quedó acreditado en el expediente del caso por el asesinato de Jaime Guzmán, el analista de inteligencia era un antiguo informante del Ejército que respondía al apodo de Gustavo Benedetti, también conocido como El Noruego. De acuerdo con la declaración de Ramírez Rurange, director del DINE, fue Guardia quien alertó al Ejército de que el FPMR-A planeaba asesinar al senador Guzmán. Y si bien la información llegó a oídos de Pinochet, este ni nadie en el Ejército se tomó la molestia de prevenir al senador.

Aunque ellos mismos estaban bajo amenaza, la violencia subversiva era funcional a los intereses de los militares, que apostaban a reafirmar una imagen de garantes del orden y, en una de esas, a retomar el poder absoluto ante una crisis de gobernabilidad. Esa apuesta era reafirmada bajo cuerdas por el ex ministro de Justicia de Aylwin, Francisco Cumplido, quien aseguraba que era imposible que la fuga de 50 presos políticos desde la Cárcel Pública de Santiago, ocurrida a fines de enero de 1990, casi un mes antes del cambio de mando, haya ocurrido sin que las autoridades del gobierno saliente hicieran la vista gorda.

En ese contexto de intrigas y desconfianzas surgió la Oficina, organismo de inteligencia creado por el gobierno de Aylwin en 1991 para desbaratar a los grupos subversivos. Las autoridades civiles no se podían confiar de las Fuerzas Armadas ni de Carabineros para esa tarea, ni siquiera por entero de la policía civil, de modo tal que, con ayuda de unos pocos policías leales, echaron mano a militantes socialistas con experiencia y formación guerrillera para infiltrar a los grupos subversivos, grupos a los que conocían bastante bien porque en el pasado habían compartido su lucha. La estrategia trajo consigo nuevas ejecuciones —como la de Agdalín Valenzuela, rodriguista acusado de traición y asesinado por sus propios compañeros de armas en 1995—, pero a fin de cuentas resultó efectiva. Para la segunda mitad de la década, la violencia subversiva había declinado notoriamente.

En ese contexto de intrigas y desconfianzas surgió la Oficina, organismo de inteligencia creado por el gobierno de Aylwin en 1991 para desbaratar a los grupos subversivos. Las autoridades civiles no se podían confiar de las Fuerzas Armadas ni de Carabineros para esa tarea, ni siquiera por entero de la policía civil, de modo tal que, con ayuda de unos pocos policías leales, echaron mano a militantes socialistas con experiencia y formación guerrillera para infiltrar a los grupos subversivos, grupos a los que conocían bastante bien porque en el pasado habían compartido su lucha. La estrategia trajo consigo nuevas ejecuciones —como la de Agdalín Valenzuela, rodriguista acusado de traición y asesinado por sus propios compañeros de armas en 1995—, pero a fin de cuentas resultó efectiva. Para la segunda mitad de la década, la violencia subversiva había declinado notoriamente.

El mérito no fue solo de la Oficina. Hace un buen rato que las guerrillas no eran lo que habían sido: había desaliento, sospechas, deserciones. La degradación terminó alcanzando también a la comunidad de inteligencia.

Como los hechos subversivos estaban a la baja, Lenin Guardia tuvo la ocurrencia de aliarse a un informante de poca monta para enviar una carta bomba a la embajada de Estados Unidos y al abogado del caso Guzmán. Su plan, en simple, era generar alarma pública y mantenerse activo en el campo de la inteligencia. Era 2001 y las cosas se habían terminado de acomodar. Cada tanto, un ex guerrillero caía por algún asalto realizado por cuenta propia. Pinochet, después de su detención en Londres, había sido forzado al retiro de la vida pública. Y producto de esa detención, que puso en tela de juicio a la justicia chilena, los jueces de las altas cortes, que no eran los mismos de hace una década, habían comenzado a hacer su trabajo en los casos de derechos humanos ocurridos en dictadura. En esas circunstancias Guardia hizo lo que hizo y terminó condenado a 10 años. Parte de su condena la cumplió en el penal de Punta Peuco, acompañado de criminales de la dictadura, con algunos de los cuales hizo amistad.

Los años 90, podría decirse, por fin habían terminado de decantar.