Artesanales y precarias, las revistas de historietas de fines de los 80 ofrecen una panorámica perdurable, por desoladora e irónica, del espacio urbano y del paisaje social del Chile en dictadura. En esos cómics sobreviven historias feroces e insolentes que se conectan con la cultura nacional de maneras a veces delirantes, generando representaciones que ofrecen aproximaciones críticas a su tiempo y formas imaginarias de escapar de sus coerciones. Esas publicaciones fueron una isla, pero la isla de un archipiélago conformado por la música y la literatura más originales del Chile de ese entonces.

Por Álvaro Bisama

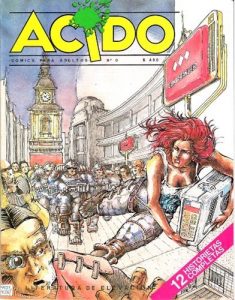

En la portada del nº 0 de Ácido (1987), una mujer corre con una maleta en el centro de Santiago. Detrás suyo está la Iglesia de San Francisco y una calle donde podemos ver a una multitud de ciudadanos chilenos del futuro, todos llenos de corazas y cascos, post-humanos antes que el término se pusiera de moda. La ilustración es una obra del dibujante Gonzalo Martínez, que la desarrollaría como una historia completa en el número siguiente de la revista, en un relato de seis páginas donde la muchacha aparecía perseguida y asesinada por la policía en una estación del Metro. Descubríamos el secreto que perseguían: unas manzanas. Pero el cómic no terminaba ahí: en su última página el relato se abría a tomas panorámicas de Plaza Italia, donde veíamos sobrevolar naves espaciales. Martínez era el autor completo de la historieta, que resultaba una amalgama inesperada entre la ciencia ficción distópica y los paisajes urbanos locales, apenas modificados por medio de un trazo realista/futurista, todo para armar una fábula persecutoria que se aprovechaba de los ambientes claustrofóbicos y amenazantes de la ciudad y de su época.

En la portada del nº 0 de Ácido (1987), una mujer corre con una maleta en el centro de Santiago. Detrás suyo está la Iglesia de San Francisco y una calle donde podemos ver a una multitud de ciudadanos chilenos del futuro, todos llenos de corazas y cascos, post-humanos antes que el término se pusiera de moda. La ilustración es una obra del dibujante Gonzalo Martínez, que la desarrollaría como una historia completa en el número siguiente de la revista, en un relato de seis páginas donde la muchacha aparecía perseguida y asesinada por la policía en una estación del Metro. Descubríamos el secreto que perseguían: unas manzanas. Pero el cómic no terminaba ahí: en su última página el relato se abría a tomas panorámicas de Plaza Italia, donde veíamos sobrevolar naves espaciales. Martínez era el autor completo de la historieta, que resultaba una amalgama inesperada entre la ciencia ficción distópica y los paisajes urbanos locales, apenas modificados por medio de un trazo realista/futurista, todo para armar una fábula persecutoria que se aprovechaba de los ambientes claustrofóbicos y amenazantes de la ciudad y de su época.

Sin proponérselo de modo explícito, este trabajo de Martínez reflejaba el imaginario de los últimos años de la dictadura con una ferocidad inusitada, haciéndose parte de un corpus de cómics que sin pretenderlo de manera directa reelaboró las coordenadas y los hitos del espacio urbano para usarlo como un motor sus historias. No se trataba de un mero decorado: buena parte de los cómics chilenos del periodo reformuló la iconografía de una cultura nacional que se había hecho trizas y que solo podía ser leída desde los pedazos sueltos que circulaban en la calle, para explicar que la dictadura era también una medida del horror y del tiempo, narrando lo que sucedía con los cuerpos y la violencia del Estado, preguntándose por el rol de los ciudadanos, el lugar de lo popular y los abismos de la intimidad.

Sin proponérselo de modo explícito, este trabajo de Martínez reflejaba el imaginario de los últimos años de la dictadura con una ferocidad inusitada, haciéndose parte de un corpus de cómics que sin pretenderlo de manera directa reelaboró las coordenadas y los hitos del espacio urbano para usarlo como un motor sus historias. No se trataba de un mero decorado: buena parte de los cómics chilenos del periodo reformuló la iconografía de una cultura nacional que se había hecho trizas y que solo podía ser leída desde los pedazos sueltos que circulaban en la calle, para explicar que la dictadura era también una medida del horror y del tiempo, narrando lo que sucedía con los cuerpos y la violencia del Estado, preguntándose por el rol de los ciudadanos, el lugar de lo popular y los abismos de la intimidad.

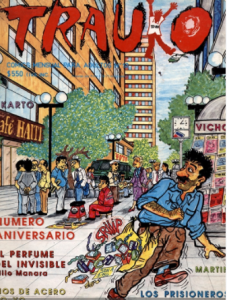

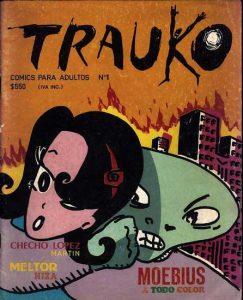

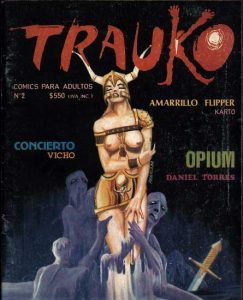

Durante este período el cómic local nunca alcanzó a ser una industria propiamente tal, porque en un paradigma opuesto a Argentina o Brasil, la historieta chilena nunca salió de los nichos de adeptos para competir en el mercado. Para las revistas de historietas  que se editaron a fines de los 80, todas las posibilidades de supervivencia estuvieron amenazadas por un campo cultural precarizado, por una industria editorial jibarizada y con las líneas de continuidad que daban sentido al oficio interrumpidas, al revés de, por ejemplo, el trabajo de taller que unía a maestros y aprendices que había formado a la generación anterior. Así, salvo Trauko (de la que publicaron 36 números) el resto nunca alcanzó periodicidad mensual. El resultado implicaba que ciertas publicaciones se extinguieran a la tercera o cuarta entrega (Ácido, El Cuete, Catalejo) o se renovaran en un ciclo intermitente de nuevas épocas (Bandido, Matucana) o no salieran del circuito de la venta mano a mano en recitales, eventos, o librerías especializadas (Thrash comics, Beso Negro). La incapacidad de sostener o refundar una industria se manifestaba además respecto al tema de la producción.

que se editaron a fines de los 80, todas las posibilidades de supervivencia estuvieron amenazadas por un campo cultural precarizado, por una industria editorial jibarizada y con las líneas de continuidad que daban sentido al oficio interrumpidas, al revés de, por ejemplo, el trabajo de taller que unía a maestros y aprendices que había formado a la generación anterior. Así, salvo Trauko (de la que publicaron 36 números) el resto nunca alcanzó periodicidad mensual. El resultado implicaba que ciertas publicaciones se extinguieran a la tercera o cuarta entrega (Ácido, El Cuete, Catalejo) o se renovaran en un ciclo intermitente de nuevas épocas (Bandido, Matucana) o no salieran del circuito de la venta mano a mano en recitales, eventos, o librerías especializadas (Thrash comics, Beso Negro). La incapacidad de sostener o refundar una industria se manifestaba además respecto al tema de la producción.

A los autores se les pagaba poco o nada y el material extranjero circulaba de modo casi aleatorio donde podían ser publicados autores españoles como Beroy, J. M. Beá, Miguelanxelo Prado en Matucana o encontrarse de modo saltado con dibujantes como Moebius, Pratt, Richard Corben o Wally Wood en Trauko.

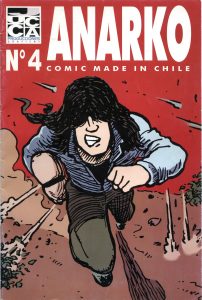

Además hay que pensar en la extensión de las historias: el formato de las revistas (idealmente mensuales) imponía la presencia de historias cortas auto-conclusivas o seriales de algún personaje (“Anarko”, “Checho López“, “Meltor”); y la edición de álbumes se limitaba a tomos recopilatorios de los personajes más exitosos ( “Checho López”, “Anarko”, “Blondi”) o libros objetos de autores (como el del fallecido Qlampton). Esa condición muchas veces artesanal imponía una suerte de ética underground. Hacer cómics era un acto de resistencia; el mercado no estaba aislado de la violencia del entorno.

Esa condición muchas veces artesanal imponía una suerte de ética underground. Hacer cómics era un acto de resistencia; el mercado no estaba aislado de la violencia del entorno.

Luego de haber sufrido ataques e incendios, la revista Trauko sufrió el retiro de los quioscos de su nº 19 de Trauko, en uno de los últimos actos de censura del gobierno de Pinochet. Editado en diciembre de 1989, la razón de la censura era una historia corta llamada “Noche güena”, una historia escrita por Huevo Díaz y dibujada por Marcela Trujillo, correspondiente a las aventuras de sus personajes Afrod y Ziako, dos gatos delirantes que se colaban en el pesebre de Belén, asistían al nacimiento de Cristo y luego se emborrachaban esperando a Santa Claus. El lenguaje de los personajes no evadía lo coloquial y no solo presentaba viñetas en close up de la Virgen María en labores de parto y a un Jesús bebé con barba, también hacía una feliz fiesta pop con esas imágenes sagradas.

Junto con la sátira navideña (que el trazo de Trujillo elevaba con sorna y esperpento), en la última historieta del número el personaje Checho López bebía de una garrafa en el frontis de La Moneda. “Chao no más…Los güeones…viejos de plomo. No los quiero ver más…nunca más. Porque esto se acaba…Esto…Se…se acabó…se acabó”, murmuraba. Creado por Martín Ramírez en el primer número de la revista, López era una encarnación del chileno de clase media y sus aventuras en la revista describían su drama diario (cesantía, abandono, hambre, alcoholismo) pero también lo presentaban como un antihéroe entrañable, un símbolo capaz de cargar, episodio tras episodio, con el peso de la historia de Chile.

Junto con la sátira navideña (que el trazo de Trujillo elevaba con sorna y esperpento), en la última historieta del número el personaje Checho López bebía de una garrafa en el frontis de La Moneda. “Chao no más…Los güeones…viejos de plomo. No los quiero ver más…nunca más. Porque esto se acaba…Esto…Se…se acabó…se acabó”, murmuraba. Creado por Martín Ramírez en el primer número de la revista, López era una encarnación del chileno de clase media y sus aventuras en la revista describían su drama diario (cesantía, abandono, hambre, alcoholismo) pero también lo presentaban como un antihéroe entrañable, un símbolo capaz de cargar, episodio tras episodio, con el peso de la historia de Chile.

Detrás de las aventuras de López estaba la ciudad de Santiago y Chile completo. En tanto personaje, era una representación del ciudadano promedio en crisis, martirizado y violentado en formas diversas. Desposeído de todo, no le quedaba otra que terminar volviéndose un flâneur casi en situación de calle, imposibilitado de redimirse, de salir de su pasmo. Así, asistía al espectáculo del derrumbe de la clase popular y a la transformación de esta en el público masivo.

Todo eso aparecía en los cómics de la época, que quizás podemos leer como registro inesperado. Es algo que podemos reconocer en las imágenes arrasadas del zombie Meltor que dibujaba Miguel Hiza, un monstruo –o un ciudadano— que recorría cementerios y locales de videojuegos, hurgando en su propio vacío (en Trauko); en los vagabundeos del Anarko por el Valparaíso que dibujaba Jucca en los números autoeditados de Thrash Comics y luego en Bandido, en las derivas del Conde de Matucana de Ricardo Fuentealba para Matucana, en las imágenes de protestas de Juan Vásquez y Felba donde la epopeya del primero (una ciudad llena de humo y helicópteros, una ciudad sitiada) se unía a la peculiar picaresca del segundo con sus cavernícolas destruyendo camiones policiales, en Beso Negro; en las notas sobre los yuppies sudacas que Mauricio Salfate, Yo-Yó, tomó a partir de las crónicas de Enrique Alekán que escribía Alberto Fuguet (en Trauko); y el achurado que simbolizaba el óxido en las postales porteñas de Patricio González (en Catalejo). Así, era posible encontrar una línea de continuidad que unía al cómic con la música, el cine y la literatura de aquellos años, como bien puede verse en cualquier número de Matucana, en cualquiera de sus épocas, como si los ecos de la fiesta siguieran sonando en las páginas de la revista.

Todo eso aparecía en los cómics de la época, que quizás podemos leer como registro inesperado. Es algo que podemos reconocer en las imágenes arrasadas del zombie Meltor que dibujaba Miguel Hiza, un monstruo –o un ciudadano— que recorría cementerios y locales de videojuegos, hurgando en su propio vacío (en Trauko); en los vagabundeos del Anarko por el Valparaíso que dibujaba Jucca en los números autoeditados de Thrash Comics y luego en Bandido, en las derivas del Conde de Matucana de Ricardo Fuentealba para Matucana, en las imágenes de protestas de Juan Vásquez y Felba donde la epopeya del primero (una ciudad llena de humo y helicópteros, una ciudad sitiada) se unía a la peculiar picaresca del segundo con sus cavernícolas destruyendo camiones policiales, en Beso Negro; en las notas sobre los yuppies sudacas que Mauricio Salfate, Yo-Yó, tomó a partir de las crónicas de Enrique Alekán que escribía Alberto Fuguet (en Trauko); y el achurado que simbolizaba el óxido en las postales porteñas de Patricio González (en Catalejo). Así, era posible encontrar una línea de continuidad que unía al cómic con la música, el cine y la literatura de aquellos años, como bien puede verse en cualquier número de Matucana, en cualquiera de sus épocas, como si los ecos de la fiesta siguieran sonando en las páginas de la revista.

Así, era posible encontrar una línea de continuidad que unía al cómic con la música, el cine y la literatura de aquellos años, como bien puede verse en cualquier número de Matucana, en cualquiera de sus épocas, como si los ecos de la fiesta siguieran sonando en las páginas de la revista.

Todos coincidían en un mismo espacio. Las historietas eran parte del mismo imaginario que también aparecía en las canciones de Los Electrodomésticos, con sus sonidos rescatados del éter y de la calle y el paisaje sonoro del ruido diario, mezclados con letras hechas de puro collage; en las calles iluminadas por el neón interminable en Hay algo allá afuera, la cinta de Pepe Maldonado; o los poemas de Sergio Parra y Malú Urriola, también construidos con esos mismos fragmentos rotos de la cultura nacional (“Rimbaud/Pélate/tómate un vinito/ vamos al Normandie/ baila un rock Matucana 19”, decía un poema de Parra).

Leyéndolos en conjunto, lo que hay es un retrato múltiple del país. Ahí conviven con el delirio de El Padre Mío de Diamela Eltit (y la historia de Chile encriptada y deforme de sus monólogos) pero también con las imágenes de Paz Errázuriz y Álvaro Hoppe que tensan el registro de los cuerpos y de la calle, de los secretos tras los decorados del espacio público. Más vasos comunicantes ahora resultan reveladores: las Yeguas del Apocalipsis publicaban manifiestos en Trauko. En ninguno de los casos mencionados hay épica alguna, solo reconocemos detalles, pedazos de lo cotidiano, más fragmentos.

Leyéndolos en conjunto, lo que hay es un retrato múltiple del país. Ahí conviven con el delirio de El Padre Mío de Diamela Eltit (y la historia de Chile encriptada y deforme de sus monólogos) pero también con las imágenes de Paz Errázuriz y Álvaro Hoppe que tensan el registro de los cuerpos y de la calle, de los secretos tras los decorados del espacio público. Más vasos comunicantes ahora resultan reveladores: las Yeguas del Apocalipsis publicaban manifiestos en Trauko. En ninguno de los casos mencionados hay épica alguna, solo reconocemos detalles, pedazos de lo cotidiano, más fragmentos.

Enrique Lihn había prefigurado esta transformación en El Paseo Ahumada. La había intuido como un problema literario pero también material: el poema estaba editado casi como un fanzine y estaba acompañado de las fotografías de Paz Errázuriz y Marcelo Montecino, y los dibujos de Germán Arestizábal. Que Lihn publicase algunos trabajos suyos (entre los que venían fragmentos de El Paseo…) en revistas como +Turbio/Sudacas o Matucana solo decretaba el modo en que su trabajo se relacionaba e intervenía la realidad, pura poesía situada con los ojos puestos en la vereda y en los rostros callejeros, y los oídos atentos respecto al modo en que estaba cambiando la lengua.

Más tarde, el mismo trabajo del poeta como artista en una novela gráfica inconclusa (Roma, la loba; de 1988, año de su muerte) solo profundizaría su lazo con estos materiales, con estas preguntas sobre la relación entre cómic y sociedad. “Como si El Ahumada fuera un pantano/ eso se ha llenado de zancudos helicópteros infinitesimales que vuelan aquí sin un zumbido/exanguës” diría antes uno de los versos de El Paseo Ahumada, que podía ser leído como un apunte al vuelo paranoico, otro pedacito del paisaje sucio del centro, otra viñeta de un cómic fantasma sobre Santiago.

Sobre lo mismo: en ese Trauko nº 19 también venía “Santiago Satánico” de Lautaro Parra, una historia de cuchilleros ambientada en la Plaza Italia del 2020. El trabajo de Parra había evolucionado desde cuentos amorosos new romantic a historias de asesinos en serie con citas a Kenneth Anger. Su trazo había cambiado también, pasando de una delicadeza casi transparente a la mancha expresionista como sinónimo de violencia y quizás a la idea de que todo futuro era una máscara del presente. En ese número prohibido su lectura en clave hardcore punk del centro huía de la novedad para quizás citar a la tradición, volviendo a los mismos temas criminales que habían tocado Gómez Morel o Luis Rivano décadas atrás.

Sobre lo mismo: en ese Trauko nº 19 también venía “Santiago Satánico” de Lautaro Parra, una historia de cuchilleros ambientada en la Plaza Italia del 2020. El trabajo de Parra había evolucionado desde cuentos amorosos new romantic a historias de asesinos en serie con citas a Kenneth Anger. Su trazo había cambiado también, pasando de una delicadeza casi transparente a la mancha expresionista como sinónimo de violencia y quizás a la idea de que todo futuro era una máscara del presente. En ese número prohibido su lectura en clave hardcore punk del centro huía de la novedad para quizás citar a la tradición, volviendo a los mismos temas criminales que habían tocado Gómez Morel o Luis Rivano décadas atrás.

La de Parra trataba de otra colección de viñetas que se sumaba al retrato colectivo que el cómic chileno construyó sobre aquellos paisajes de modo fragmentado, al modo de una colección de registros parciales cuya suma panorámica ahora recién podemos intuir.

Como el relato de Martínez, esa panorámica era quizás la de una ciudad suspendida en la intemperie dictatorial, llena de los ecos de música new wave y aspiraciones de modernidad, un lugar donde circulaba la policía secreta y el miedo volvía atenazado tomando las formas del silencio, el tedio y la pobreza; de los ecos de una amenaza permanente, lejos de cualquier épica y siempre con una duda mutante respecto a su valor como arte popular.

Ahí la parodia era apenas un alivio del horror y la representación del país de los años 80, un asunto que no evadía una violencia tan simbólica como cotidiana sino que, por el contrario, la volvía el material que trabajaba, una sucesión de imágenes y relatos que aprendían a mirar y habitar de nuevo las calles, las avenidas y las plazas de las ciudades chilenas y con eso comprendían la intimidad frágil, las cicatrices y la carne viva del trauma, el modo en que los ciudadanos desplegaban sus afectos y construían sus lazos.